Традиционно в первое воскресенье октября свой праздник отмечают представители одной из самых значимых и уважаемых профессий – педагоги. Профессиональный праздник работников сферы образования – День учителя, закреплен в Указе Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года

№ 157 «О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь». Свою историю праздник ведет еще со времен существования СССР, однако роль учителя в жизни общества трудно переоценить на протяжении всей истории человечества. Профессия педагога возникла тысячелетия назад, прошла долгий путь становления и продолжает развиваться и совершенствоваться в настоящее время.

В Государственном архиве Гродненской области на хранении имеется частично сохранившийся комплекс документов Гродненского городского и районного отделов народного образования. Данные документы отражают становление педагогики и системы народного образования в период воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939-1940 годы.

В 1921-1939 годы просвещение западных районов Беларуси, находившихся в составе Польши, было на низком уровне. Население было преимущественно неграмотным, были закрыты все белорусские школы, обучение велось на польском языке. Большинство школ были частными, с высокой стоимостью обучения, что являлось преградой для значительной части населения.

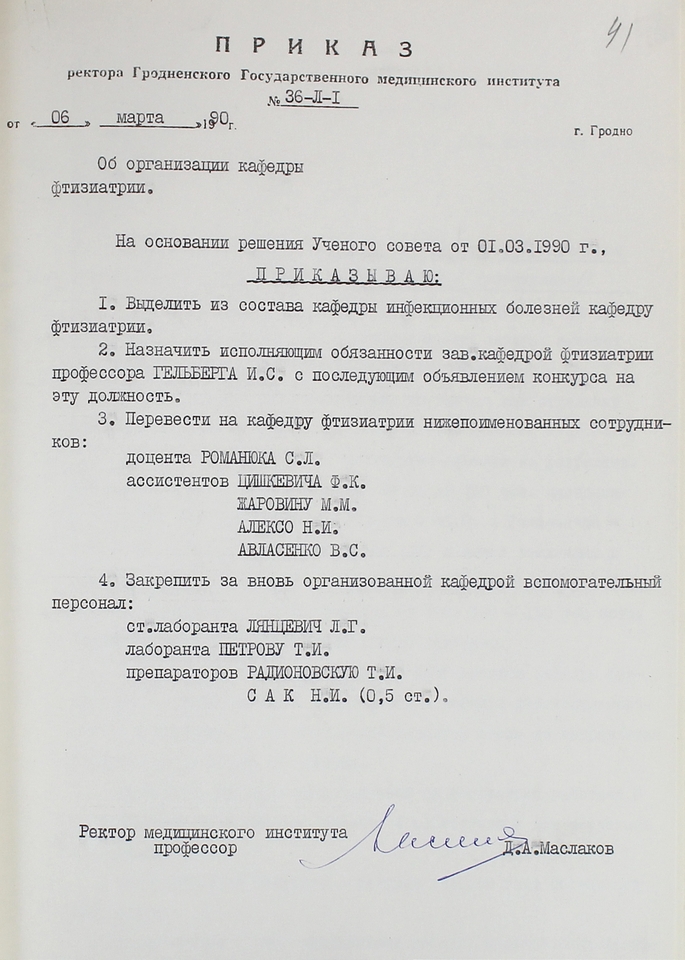

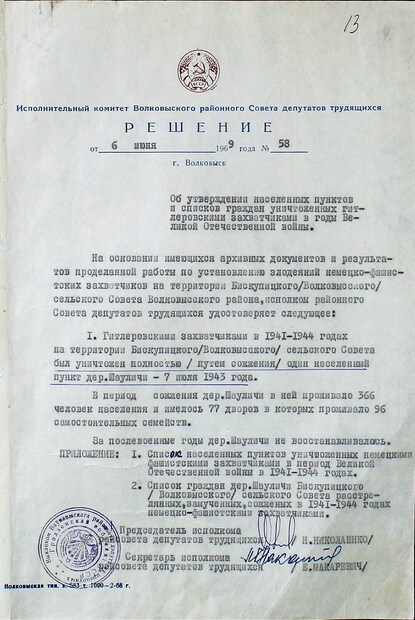

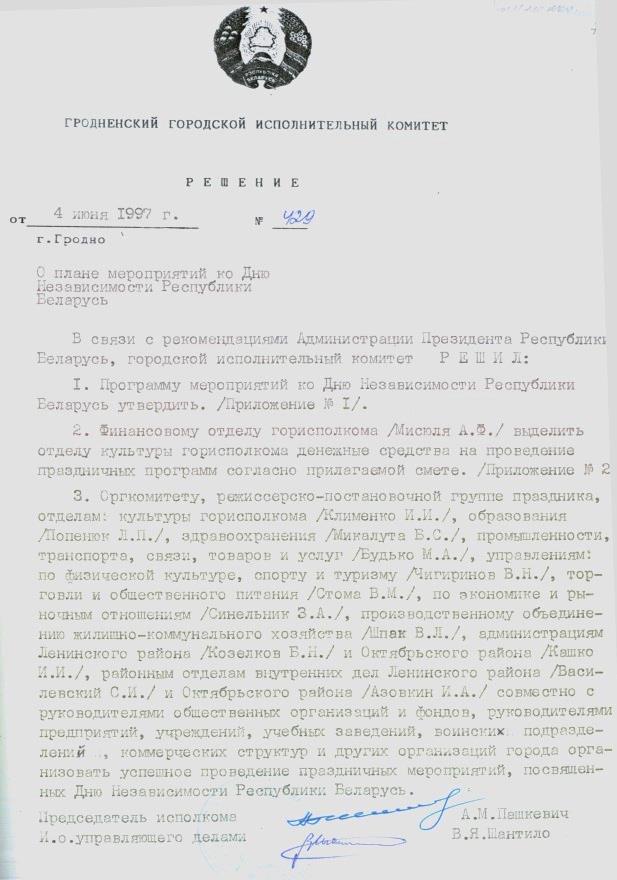

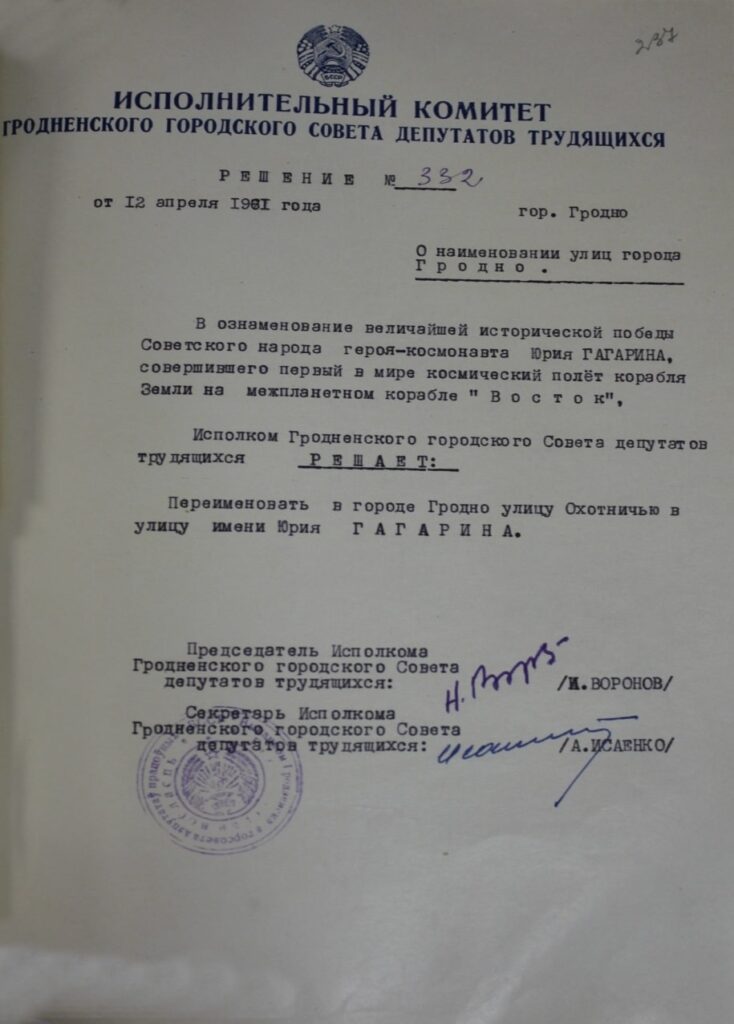

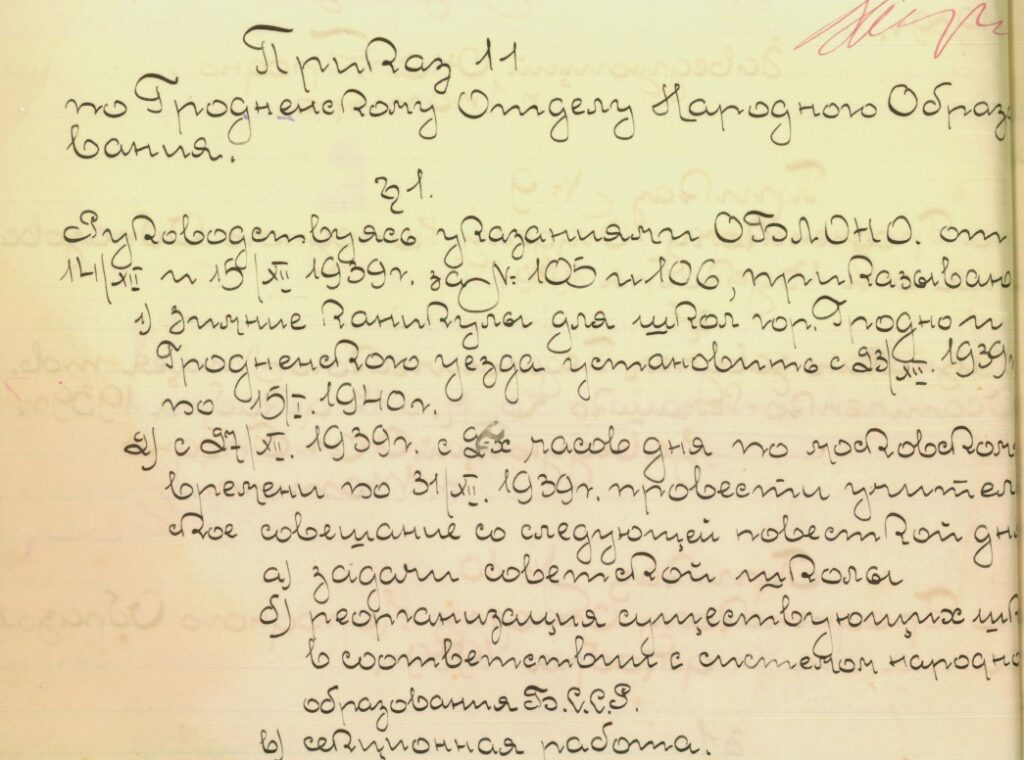

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 году на территории Гродненщины начала действовать единая советская система образования. Вопросы всеобщего обучения детей школьного возраста, а также ликвидации неграмотности являлись одними из основных на повестке дня. В декабре 1939 – январе 1940 г. во всех западных областях БССР были проведены уездные и городские учительские совещания по вопросу реорганизации школ. (Иллюстрация 1)

В Государственном архиве Гродненской области на хранении имеется частично сохранившийся комплекс документов Гродненского городского и районного отделов народного образования. Данные документы отражают становление педагогики и системы народного образования в период воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939-1940 годы.

В 1921-1939 годы просвещение западных районов Беларуси, находившихся в составе Польши, было на низком уровне. Население было преимущественно неграмотным, были закрыты все белорусские школы, обучение велось на польском языке. Большинство школ были частными, с высокой стоимостью обучения, что являлось преградой для значительной части населения.

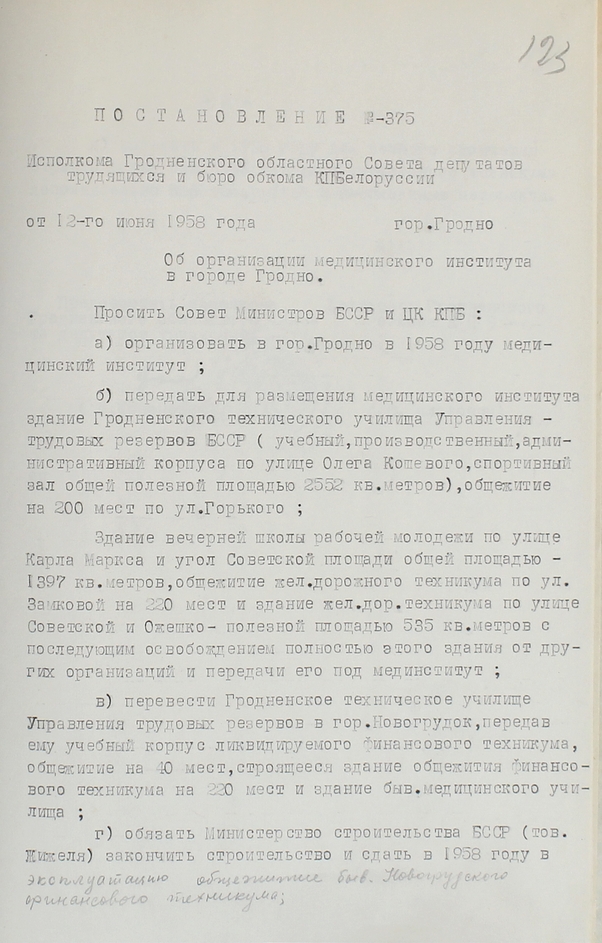

После воссоединения Западной Белоруссии с БССР в 1939 году на территории Гродненщины начала действовать единая советская система образования. Вопросы всеобщего обучения детей школьного возраста, а также ликвидации неграмотности являлись одними из основных на повестке дня. В декабре 1939 – январе 1940 г. во всех западных областях БССР были проведены уездные и городские учительские совещания по вопросу реорганизации школ. (Иллюстрация 1)

Иллюстрация 1. Приказ № 11 Гродненского отдела народного образования об установлении графика зимних каникул для школ г. Гродно и о проведении учительского совещания. Декабрь 1939. Ф. 127. Оп. 3. Д. 1. Л.4.

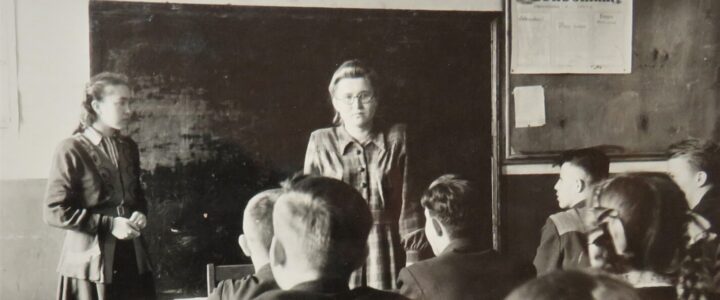

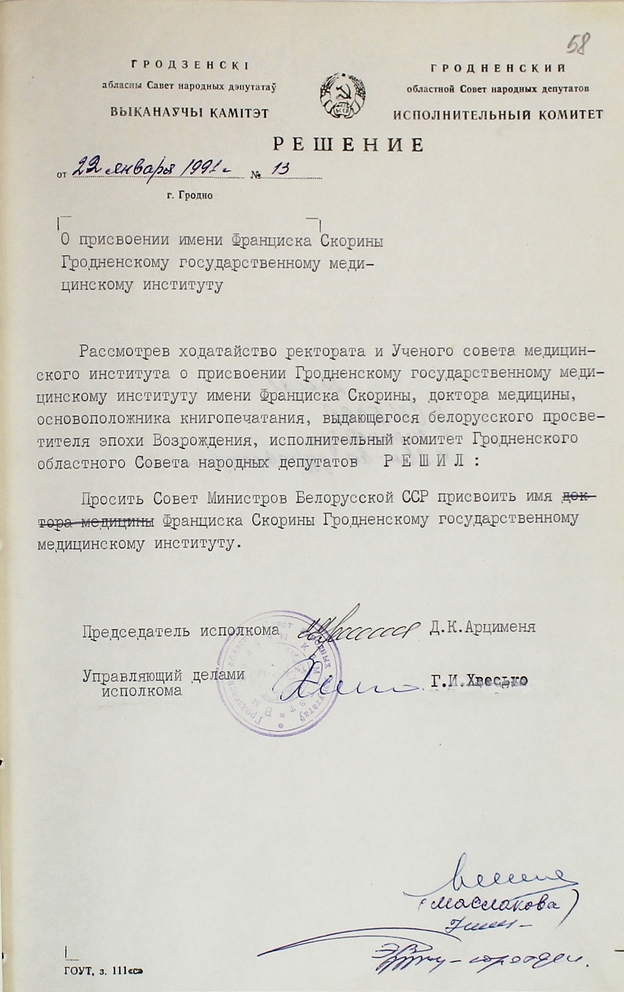

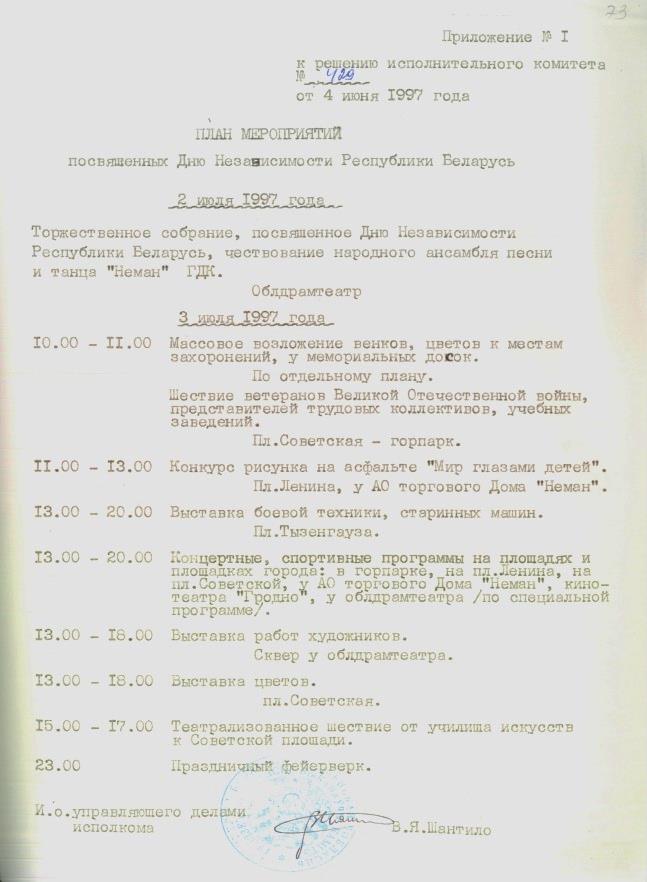

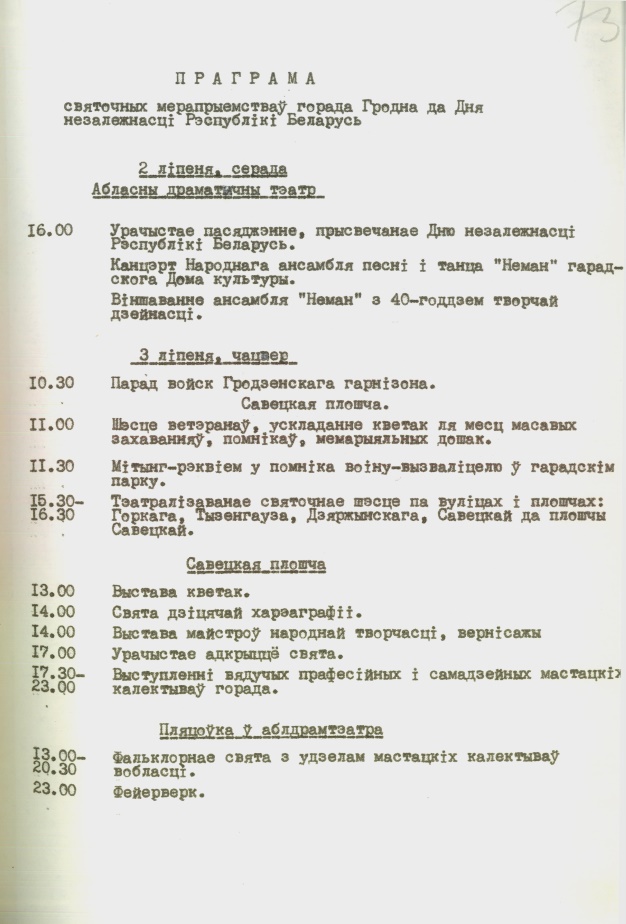

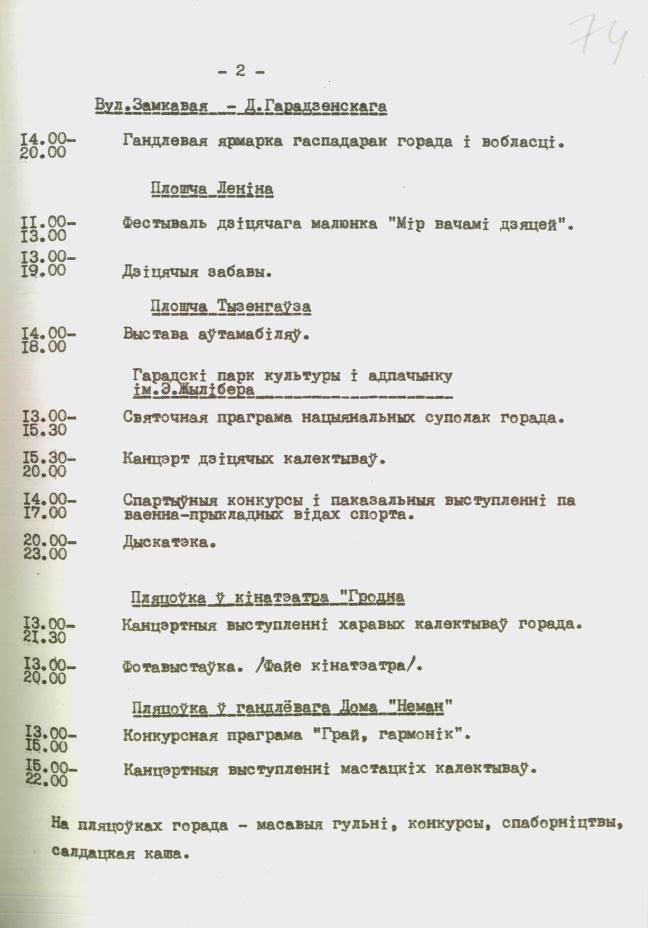

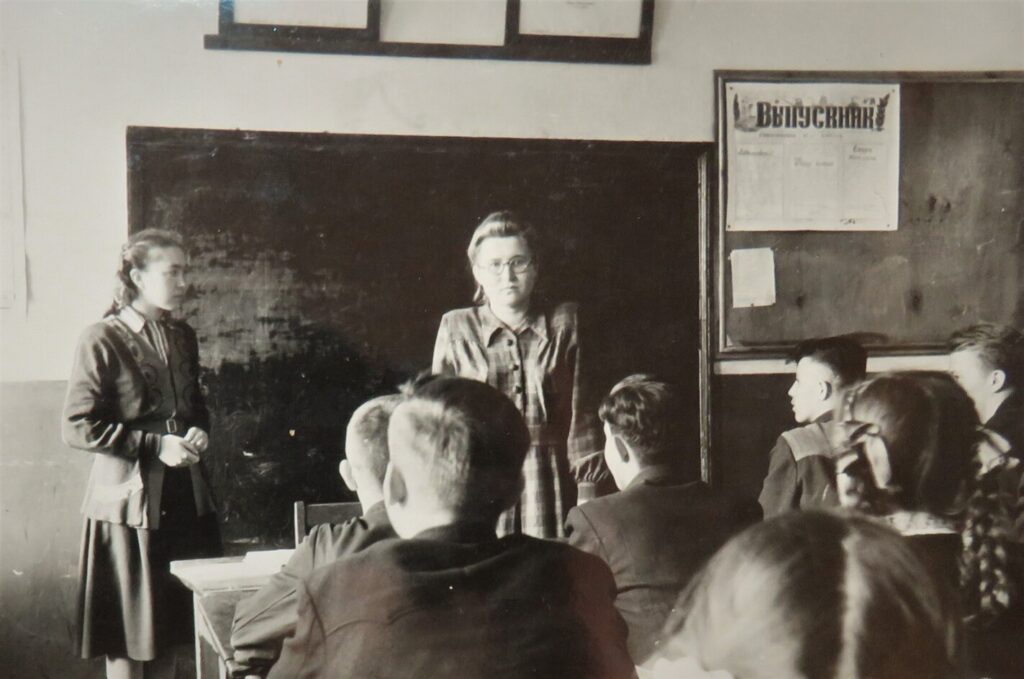

Исходя из результатов совещаний, в феврале 1940 года Совет Народных Комиссаров БССР принял постановление «О мероприятиях по организации народного образования в западных областях БССР». Вся система народного образования в Западной Белоруссии была перестроена в соответствии с существующей советской системой народного образования. Школы западных областей переходили в собственность государства, вводилось всеобщее обязательное бесплатное семилетнее образование. [1] Была отменена плата за обучение, стала функционировать система дошкольных учреждений. Польские школы и гимназии были реорганизованы в школы с белорусским языком преподавания, открывались новые школы. В 1939 году открыла свои двери для учащихся русская средняя школа № 1 имени С.М.Кирова – первая советская школа в Западной Белоруссии (ныне Гродненская городская гимназия). (Иллюстрации 2, 3)

Иллюстрация 2. Урок русской литературы в русской средней школе

№ 1 имени С.М.Кирова. Ф. 380. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

Иллюстрация 3. Первый выпуск русской средней школы № 1 имени С.М.Кирова в 1940 году. Ф. 380. Оп. 1. Д. 1. Л. 3.

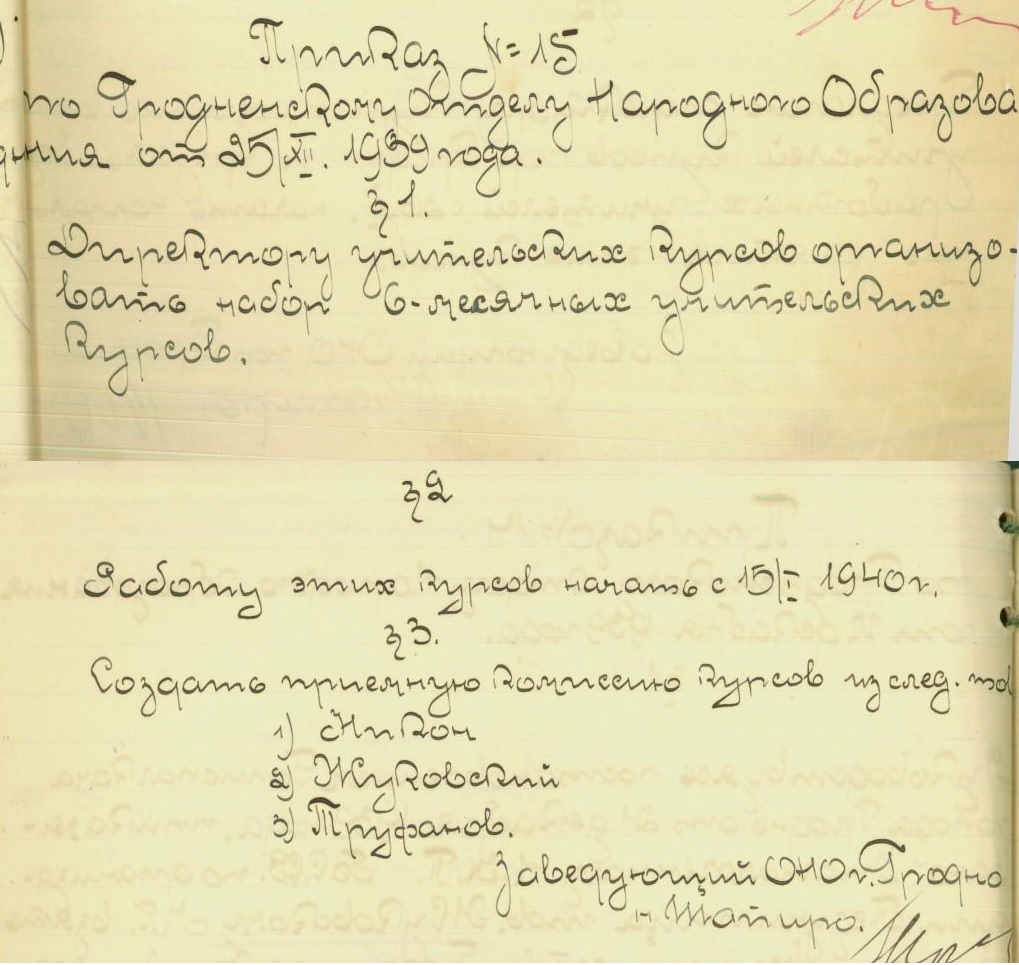

В 1939-1940 учебном году в городе Гродно насчитывалось 20 школ: 2 начальные, 8 средних, 10 неполных средних школ. [2] В связи с увеличением количества школ, остро встала проблема обеспечения их педагогическими кадрами. 25 декабря 1939 года приказом Гродненского городского отдела народного образования были организованы 6-месячные учительские курсы при Гродненском педагогическом училище, которые начали свою работу с 15 января 1940 года. (Иллюстрация 4)

Иллюстрация 4. Приказ № 5 Гродненского отдела народного образования от 25.12.1939 об организации набора на 6-месячные учительские курсы

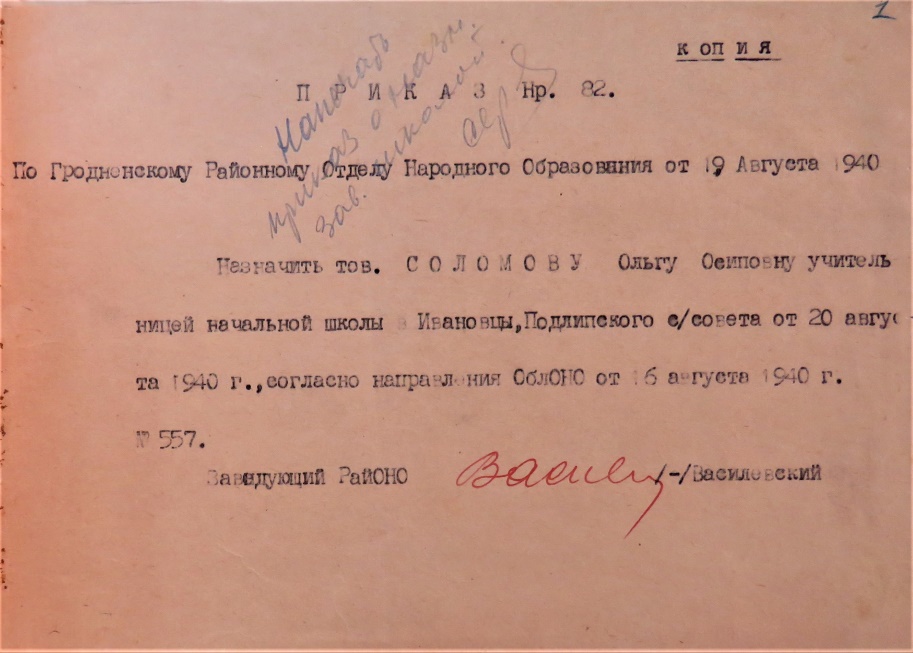

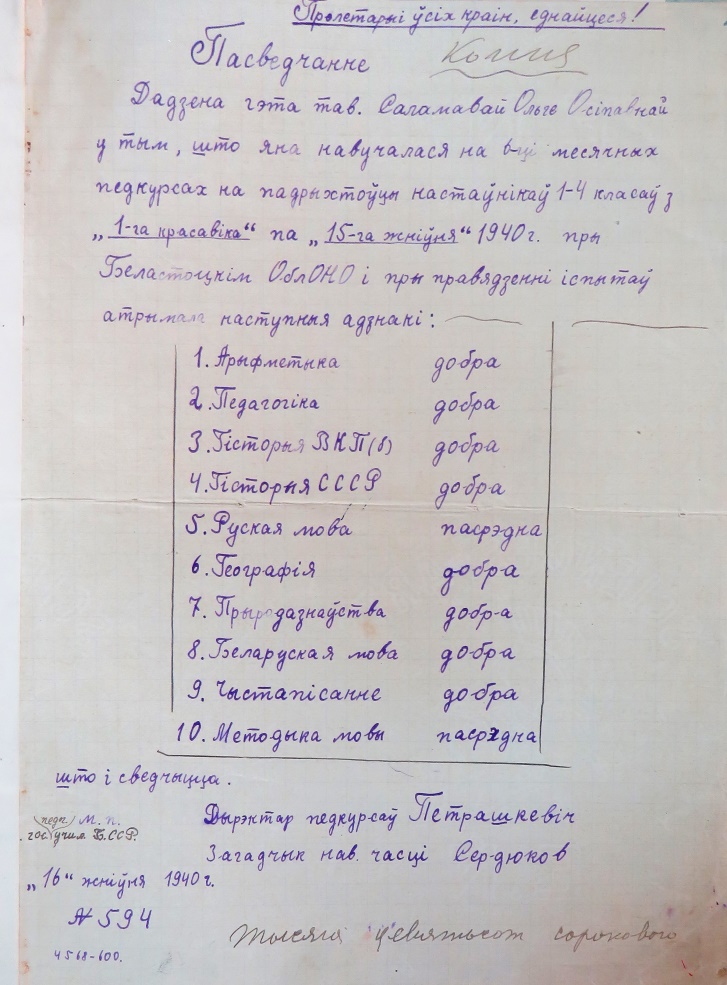

По призыву комсомола на педагогические курсы были отправлены сотни передовых комсомольцев, среди которых была будущий секретарь Гродненского подпольного комитета комсомола Ольга Соломова. В 1940 году директором педагогических курсов в Гродно был заслуженный учитель БССР Борис Адамович Петрашкевич. Вспоминая свою ученицу Ольгу Соломову, он подчёркивал её энергию и горячее стремление к овладению знаниями, большое желание стать учительницей. [3] После успешного окончания педагогических курсов Ольга Соломова получила свидетельство учителя начальных классов. 19 августа 1940 года приказом заведующего Гродненским районным отделом народного образования она была назначена учительницей начальной школы в деревне Ивановцы Гродненского района, где проработала целый учебный год, вплоть до начала Великой Отечественной войны. (Иллюстрации 5,6)

Иллюстрация 5. Приказ № 82 Гродненского районного отдела народного образования от 19.08.1940 о назначении Ольги Соломовой учительницей начальной школы в д. Ивановцы Гродненского района.

Ф. 126. Оп. 2. Д. 4. Л. 1.

По призыву комсомола на педагогические курсы были отправлены сотни передовых комсомольцев, среди которых была будущий секретарь Гродненского подпольного комитета комсомола Ольга Соломова. В 1940 году директором педагогических курсов в Гродно был заслуженный учитель БССР Борис Адамович Петрашкевич. Вспоминая свою ученицу Ольгу Соломову, он подчёркивал её энергию и горячее стремление к овладению знаниями, большое желание стать учительницей. [3] После успешного окончания педагогических курсов Ольга Соломова получила свидетельство учителя начальных классов. 19 августа 1940 года приказом заведующего Гродненским районным отделом народного образования она была назначена учительницей начальной школы в деревне Ивановцы Гродненского района, где проработала целый учебный год, вплоть до начала Великой Отечественной войны. (Иллюстрации 5,6)

Иллюстрация 6. Свидетельство об окончании 6-месячных педагогических курсов, выданное Ольге Соломовой. 16.08.1940. Ф. 126. Оп. 2. Д. 4. Л. 2.

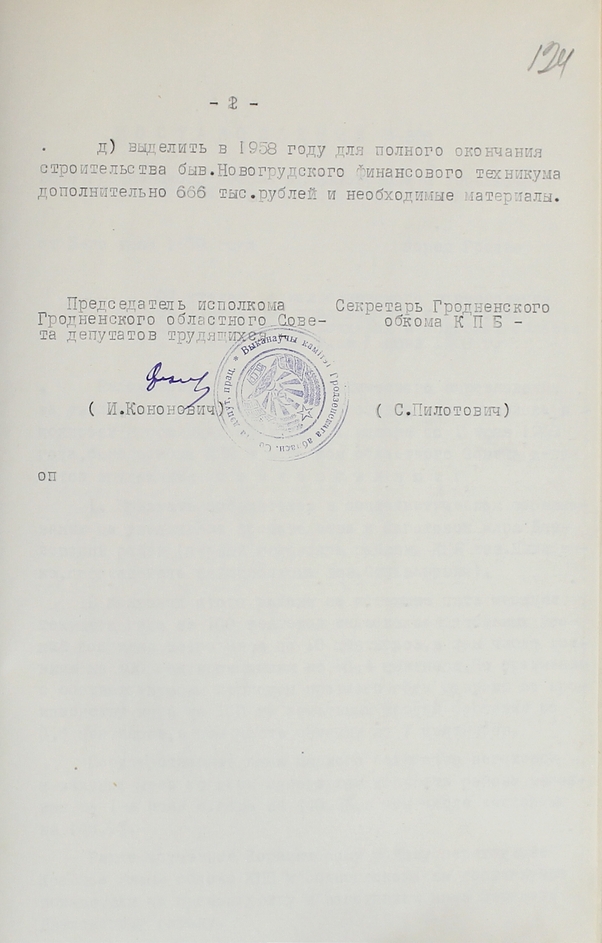

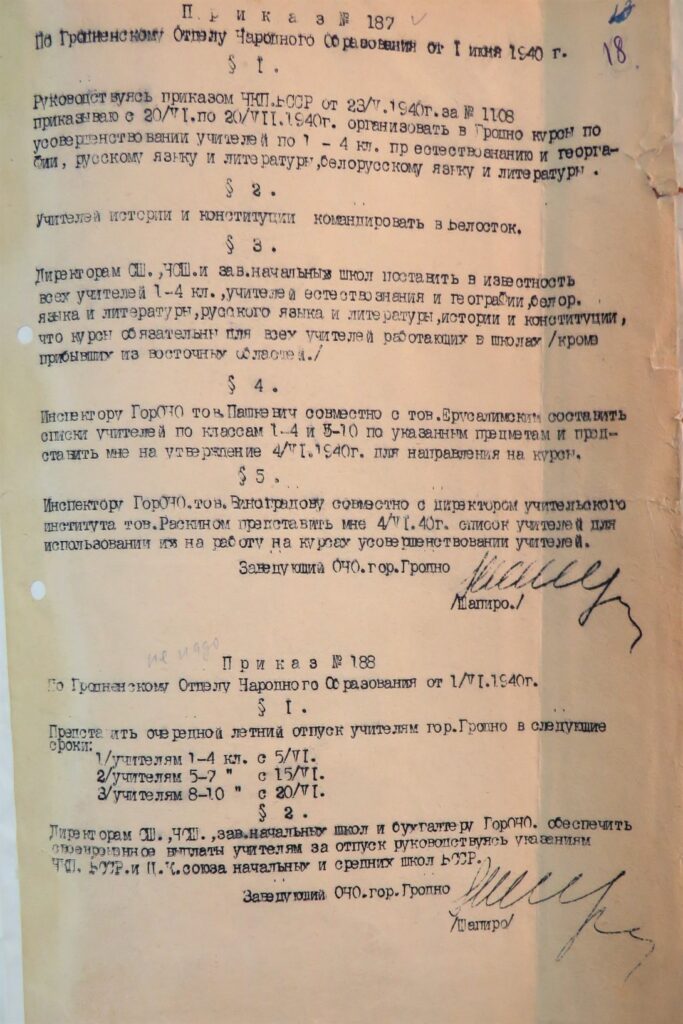

Для помощи учителям в учебно-методической и воспитательной работе в Гродно был открыт Дом учителя и педагогический кабинет. [4] В июне 1940 года в Гродно были организованы курсы усовершенствования учителей начальной школы по таким предметам как естествознание, география, русский язык и литература, белорусский язык и литература. Курсы были обязательными для всех учителей, работавших в школах, кроме тех, кто прибыл из восточных областей БССР. (Иллюстрация 7).

Большую помощь Западной Белорусии в налаживании народного образования оказали трудящиеся восточных областей БССР. Народный Комиссариат просвещения БССР направил 400 учителей и других работников просвещения для оказания практической помощи в организации учебно-воспитательной работы школ. В 1939 году начало работу Гродненское педагогическое училище – первое учебное заведение среднего профессионального образования Гродненщины, открытое при советской власти. В 1940 году был открыт учительский институт в Гродно, ставший в последующем главным высшим педагогическим учебным заведением Гродненской области.

Большую помощь Западной Белорусии в налаживании народного образования оказали трудящиеся восточных областей БССР. Народный Комиссариат просвещения БССР направил 400 учителей и других работников просвещения для оказания практической помощи в организации учебно-воспитательной работы школ. В 1939 году начало работу Гродненское педагогическое училище – первое учебное заведение среднего профессионального образования Гродненщины, открытое при советской власти. В 1940 году был открыт учительский институт в Гродно, ставший в последующем главным высшим педагогическим учебным заведением Гродненской области.

Иллюстрация 7. Приказ № 187 Гродненского отдела народного образования от 01.06.1940 об организации в Гродно курсов по усовершенствованию учителей начальной школы. Ф. 127. Оп. 4. Д. 4. Л. 18.

Кроме недостатка педагогических кадров, в работе школ были и другие трудности, такие, как недостаток учебных пособий, тетрадей и письменных принадлежностей. Но, несмотря на это, общая успеваемость учеников Гродненских школ была на высоком уровне. Чтобы добиться хороших результатов, учителя ежедневно дополнительно работали с отстающими учениками, организовывали социалистические соревнования между классами. Большое внимание педагоги уделяли внеклассным воспитательным мероприятиям, способствующим сплочению детского коллектива и сближению детей с учителем. Такими мероприятиями являлись экскурсии, коллективные походы в кино и театр, посещения заболевшего товарища, коллективное слушание патефона с тематическим подбором пластинок.

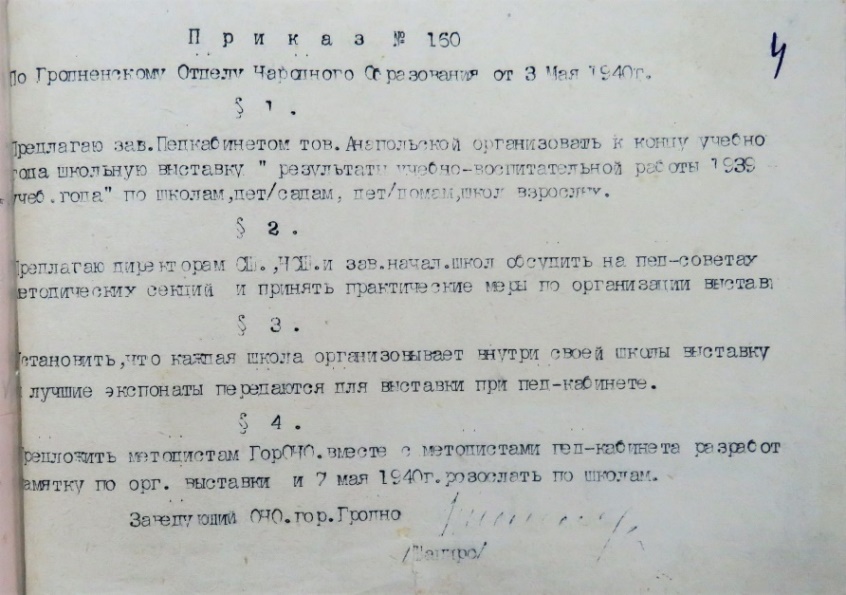

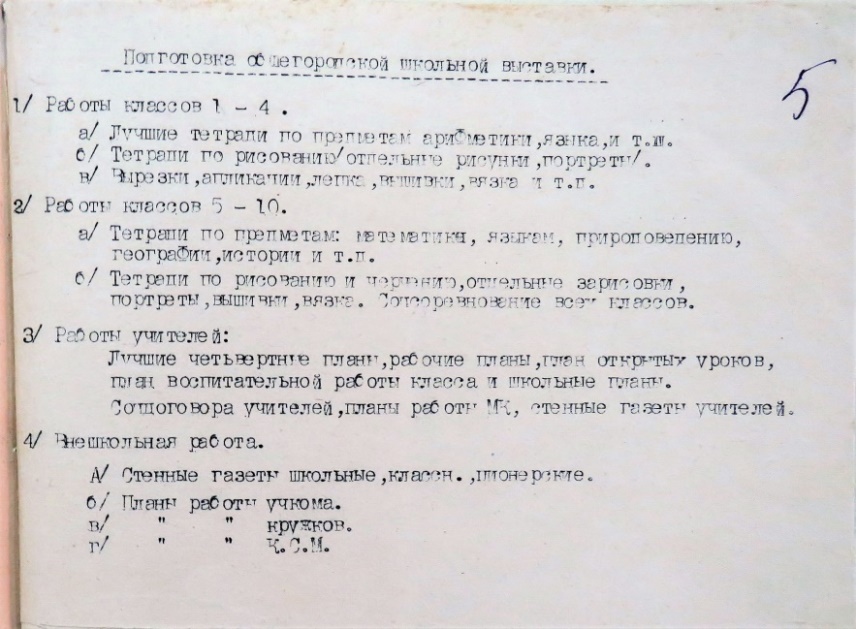

Для оценки результата учебно-воспитательной работы к концу учебного года во всех школах города были организованы педагогические выставки. На них были представлены не только лучшие результаты учебной и творческой работы учащихся, но и лучшие рабочие планы учителей: четвертные планы, планы уроков и воспитательной работы, стенгазеты. (Иллюстрация 8)

Для оценки результата учебно-воспитательной работы к концу учебного года во всех школах города были организованы педагогические выставки. На них были представлены не только лучшие результаты учебной и творческой работы учащихся, но и лучшие рабочие планы учителей: четвертные планы, планы уроков и воспитательной работы, стенгазеты. (Иллюстрация 8)

Иллюстрация 8. Приказ № 160 Гродненского отдела народного образования об организации школьных выставок. Ф. 127. Оп. 3. Д. 5. Л. 4,5.

Для совершенствования профессиональной подготовки учителей, обмена опытом практической деятельности, решения трудностей, возникших в осуществлении учебно-воспитательного процесса среди учителей в школах проводилась методическая работа. Во многих школах города формировались методические секции по предметам, на которых обсуждались планы работы, вопросы, связанные с материалами учебных программ. В рамках работы методических секций, для обмена опытом между педагогами, проводились открытые уроки. [5].

Коренные преобразования в системе образования Гродненщины в 1939-1940-е годы кардинально изменили отношение людей к нему. Основная масса населения приняла возможность получения образования как безусловную ценность для всего общества, являющуюся ключевым фактором для гармоничного развития личности и профессионального становления человека. Спустя почти столетие, система образования продолжает совершенствоваться, обогащается ее содержание, активно внедряются в учебный процесс новые технологии, но при этом неизменной в ней остается величайшая роль учителя.

Заведующий сектором публикации и археографической обработки документов О.И.Шнэк

Список источников:

1. ГАГр. Ф. 239. Оп. 8. Д. 7а.

2. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

3. ГАГр. Ф. 377. Оп. 1. Д. 93. Л. 6.

4. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

5. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 5. Л. 19.

Коренные преобразования в системе образования Гродненщины в 1939-1940-е годы кардинально изменили отношение людей к нему. Основная масса населения приняла возможность получения образования как безусловную ценность для всего общества, являющуюся ключевым фактором для гармоничного развития личности и профессионального становления человека. Спустя почти столетие, система образования продолжает совершенствоваться, обогащается ее содержание, активно внедряются в учебный процесс новые технологии, но при этом неизменной в ней остается величайшая роль учителя.

Заведующий сектором публикации и археографической обработки документов О.И.Шнэк

Список источников:

1. ГАГр. Ф. 239. Оп. 8. Д. 7а.

2. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2. Л. 4.

3. ГАГр. Ф. 377. Оп. 1. Д. 93. Л. 6.

4. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 2. Л. 5.

5. ГАГр. Ф. 127. Оп. 1. Д. 5. Л. 19.